アメリカのグローバルデザイン・リサーチエージェンシーってどんな仕事?アメリカのグローバルデザイン・リサーチエージェンシーってどんな仕事?

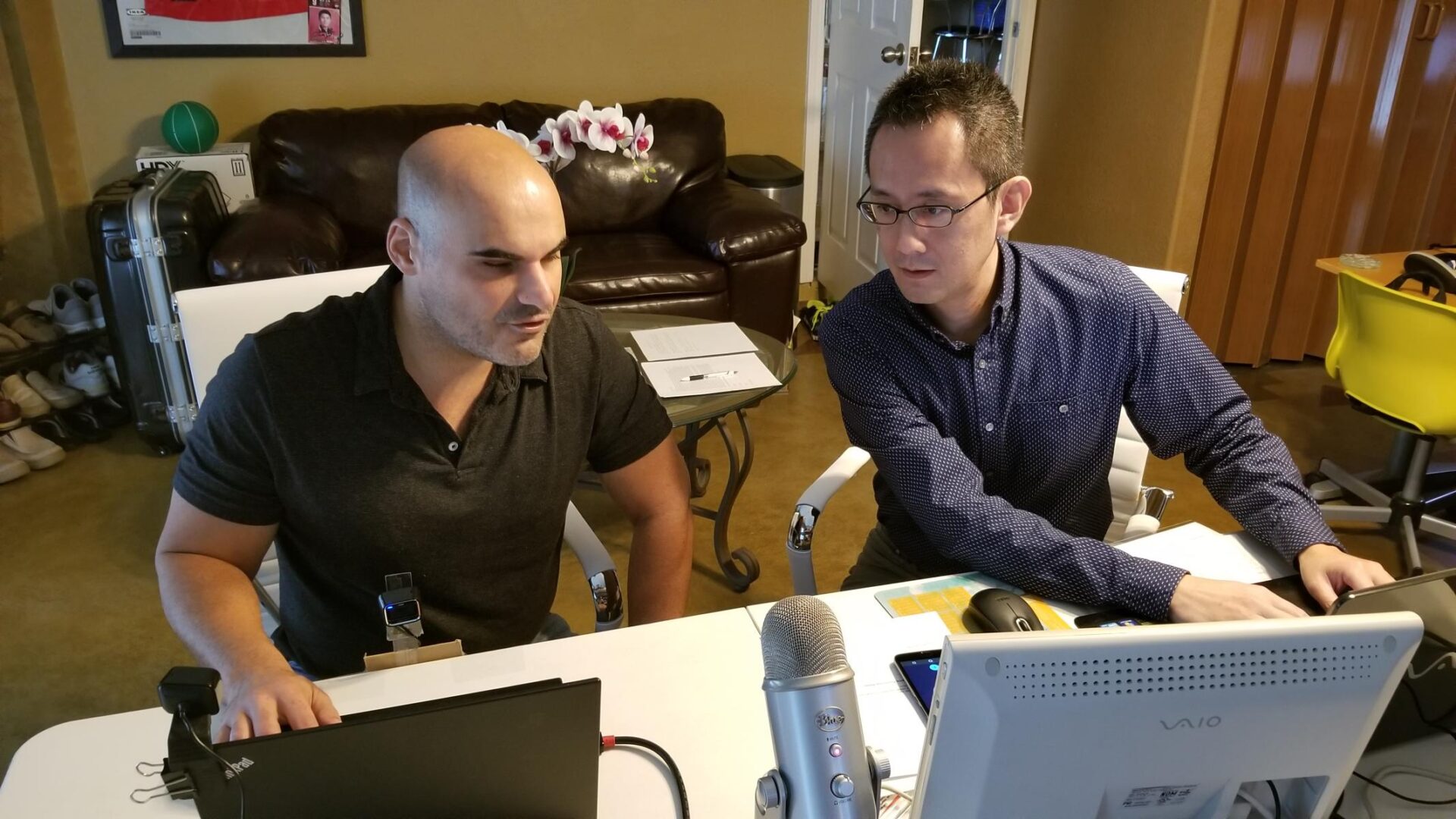

以前、視覚障害者を表す英語表現やインクルーシブランゲージについてお話を伺った、UXPRESS(ユーエックスプレス)代表の井出 健太郎さん。

UXPRESS(ユーエックスプレス)はアメリカのカリフォルニア州サンディエゴを拠点とするグローバルデザイン・リサーチエージェンシーです。

北米を中心に、海外進出をする日本企業のサポートをおこなっている同社。これまで携わったのは大手日系 IT 企業、スタートアップ、陶磁器などの伝統工芸から有機農家まで多岐にわたります。

井出さんは米国ソニーのUX(ユーエックス)チーム出身。ソニーといえばインクルーシブデザインに力をいれていることでも有名ですが、その先駆けとなる時期のUX(ユーエックス)チームを率いていたそう。その後、2015年に独立しUXPRESS(ユーエックスプレス)を起業されました。

ところでアメリカのグローバルデザイン・リサーチエージェンシーとはどのようなお仕事なのでしょうか。井出さんに伺いました。

調査からデザイン、SNS支援まで

井出さん:当社はアメリカにいながら調査からデザイン、サービスを顧客に届ける広報支援までの一連の流れを日本語でサポートできる数少ないエージェンシーです。

リサーチといってもさまざまな手法があるなかで、同社ではアンケートなどの市場調査から、ニーズ調査やコンセプト受容性評価、ミステリーショッパーなどのマーケティングリサーチ、現地ユーザーを対象にしたデプスインタビューやプロトタイプを使ったユーザーテストなどのユーザー調査まで、定量・定性調査問わず幅広くおこなっています。

「デザイン・リサーチ」とは、デザインの根拠を得るためのリサーチという意味です。そのなかには視覚障害、聴覚障害、運動障害といった現地障害者支援団体などと連携し、リサーチ対象のユーザー像になるべく近い障害を持った被験者を探し、ユーザーテストやインタビューをおこなうアクセシビリティリサーチも含まれます。

さらに調査から得られたインサイトをもとにデザインしてかたちにすることも。Human Centered Design(人間中心設計) の資格を持つ専門家がいるのも強みですね。

アクセシビリティリサーチのURLは以下から

https://uxpress.org/services/accessibility-research/?lang=ja

井出さん:海外で10年以上デザイン・リサーチを経験した日本人バイリンガルスタッフのほか、現地ネイティブスタッフで構成されたメンバーなので、日本語の細かいニュアンスもネイティブ特有の表現にも対応できます。複数の言語でのSNSマーケティングやPRもおこなっています。

日本とアメリカではどんなところが異なる?

井出さん:日本食とアニメを除き、日本のコトモノづくりについて言えば、海外のユーザーに刺さるものが生み出せていない状況が続いています。国際的な競争力(きょうそうりょく)などその原因は複数あるなかで、コトモノづくりに関して言えば、最大の原因は「外国人カスタマー・外国人ユーザーについて正しく理解できていない」ことです。

どれだけ高い技術や経験があっても、彼らの本質的な欲求やニーズ、共感ポイントや求める体験価値を正しく理解していなければ、彼らに届きやすい製品、サービスは提供できません。

たとえば日本では当たり前だと思っていても、海外のユーザーにとっては生活様式の違いから使いにくい場合もあります。

日本の作り手と海外ユーザーの感覚のズレがあることも多いです。たとえば海外ユーザーがある商品に対して「あまりよくない」と言う評価をしたとき、具体的にどこが良くないと感じたのか、どの部分をどう改善すれば彼らが求めるものに近づくのかを明らかにしていくのもわたしたちの仕事です。

例を挙げるなら、同じ南部鉄器の急須でも、アジアでは伝統的な黒が好まれますが、アメリカやフランスをはじめとした欧米では赤などのカラフルで明るいカラー急須が好まれています。

海外の障害者を対象としたリサーチ事例

井出さん:弊社で実際にサポートさせていただいた事例として、サイボウズさんとアメリカ人の視覚障害者を対象におこなったユーザー調査についてお話ししたいと思います。

サイボウズさんはアメリカ市場でkintone(キントーン)というSaaS(サース)製品を展開中です。

弊社は2016年からタッグを組んで、アメリカの健常者ユーザーを対象にしたデザイン・リサーチをおこなってきましたが、よりインクルーシブな製品にするため、アメリカ人視覚障害者を対象にしたリサーチを行いました。

実際のリサーチについてご紹介する前に、背景となるアメリカの視覚障害者の労働人口についてお伝えすると、2019年の段階で、国内の弱視、全盲を含む視覚障害を持つ18歳から64歳までの労働人口は約870万人という調査結果が出ています。

その内訳は、現在就業中の人が43.6%で379万人、 失業中の人が10.5%で91万4千人、就業は困難と回答した人が28.9%で251万4千人、となっています。失業中のかたを含め約40%が就業できていない現実があります。

また、もう少し広義の米国の視覚障害者まで広げると、米国内に住む18歳以上の人口のうち、何らかの見えにくさを経験している人は20%の5,190万人もいて、その内訳は、眼鏡をかけてもかなり見えにくい人が379万人、全く見えない人が30万7千人、眼鏡をかけても少し見えにくい人が4,790万人も存在することが2023年の調査により明らかになっています。

サイボウズさんは企業理念として「チームワークあふれる社会を創る」を掲げています。現在アメリカ人労働者が抱えている読みにくさやみえにくさが改善できれば、多くの労働力(ろうどうりょく)が確保でき、かつ障害者の自己肯定感向上にもつながります。こういった背景から、アメリカで視覚障害者を対象にしたリサーチを行いました。

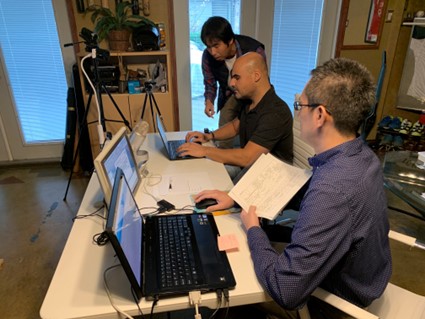

サンディエゴ在住の弱視から全盲のかたまで、異なるレベルの視覚障害を持った就業者のかたを弊社のラボにお招きして、kintoneの英語サイトのレビューと、実際にkintoneを使用していくつかタスクをおこなうユーザーテストを実施しました。

井出さん:セッションには普段彼らが使用しているPCやスマートフォンを持参していただき、なるべく普段と同じ環境で臨んでもらいました。

弊社でサポートした米国調査では、サイボウズさんは必ず日本の開発チームなどから担当者を派遣し、現地の調査に直接参加しています。今回はアクセシビリティチームが日本から観察に訪れ、セッションの様子を見てもらい、一緒に行動観察を行いました。各タスクの終了後には被験者に直接インタビューを行い、視覚障害者ユーザーからリアルなフィードバックを抽出しました。

井出さん:そして、リサーチ結果をもとにウェブサイトやUI(ユーアイ)のテキストやデザインの改善をおこないました。

アメリカではポピュラーな読み上げツールJAWS(ジョーズ)特有の挙動によるエラーが発見できたりと、現地でなければなかなか抽出が難しいタイプの気付きが多く得られたリサーチでした。何よりアメリカ人の視覚障害者と直接コミュニケーションを取ること自体が、日本人のデザイナー・エンジニアにとってはとても良い機会だったと思います。

健常者、障害者ユーザーへのデザイン・リサーチを重ねた結果、アメリカでの契約者数も2020年には523社、2024年には880社まで増え、2024年にはCapterraからBest ease of use賞という、もっとも使いやすかった製品に与えられる賞に選ばれるなど、海外で数々の賞を獲得し、海外における地道なインクルーシブデザイン活動が着実に成果となって表れているといえます。

弊社UXPRESS(ユーエックスプレス)は今後もアメリカを拠点に、デザイン・リサーチを通じてより多くの日本企業の海外進出をサポートしていきたいと考えています。

UXPRESS(ユーエックスプレス)のホームページURLは以下から

本文ここまで