虫もゾウも人間も…結局みんな同じ法則に従う!?体重と筋力・代謝の不思議な関係虫もゾウも人間も…結局みんな同じ法則に従う!?体重と筋力・代謝の不思議な関係

いきなりですが、小さなアリが自分のからだよりずっと大きな落ち葉や小石を軽々と運んでいるのを見たことがありますか? どうやって運んでいるんだろう、とずっと不思議でした。時間を忘れて眺めてしまうのは、わたしだけでしょうか?

こういうの、気になるとすぐ調べてしまうのですが、調べたところによると、南方に生息するアギトアリという種類のアリは、なんと自分の体重の500倍の重さのものを持ち上げてしまうそうです!

人間ならどんなに力持ちでもせいぜい自分の体重から2倍くらいの重さがやっとですよね。そしてもっとからだが大きいゾウは…力持ちそうにみえるけれど、自分の体重と同じ重さすら持ち上げられないのだそうです。ちなみに、ゾウは体重が6トンから7トンあると言われています。

どうです? 意外ですよね? でもこれは決して、アリが根性バッキバキの熱血パワフルワームでゾウがすごい根性ナシ、というわけではないのです。

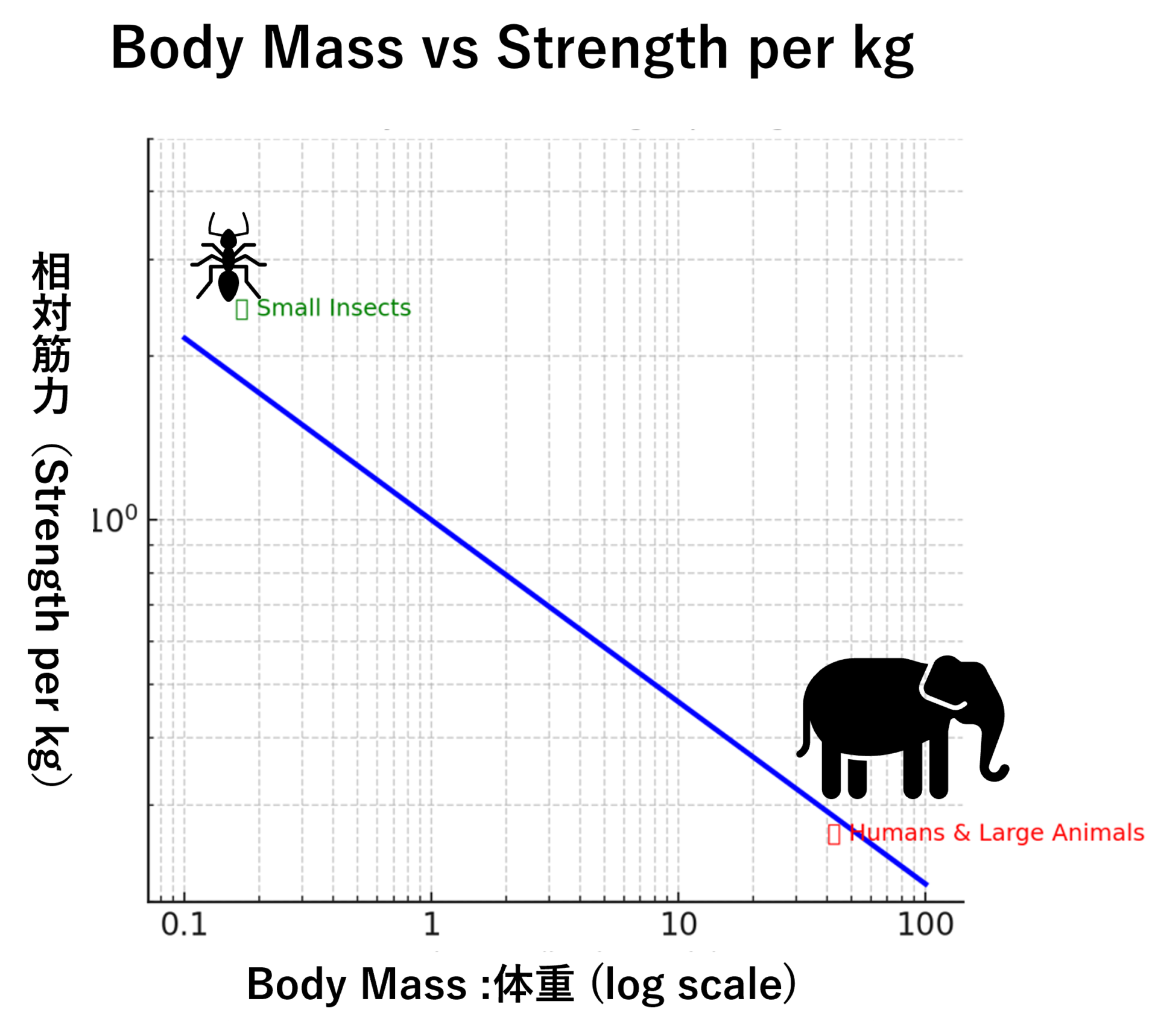

体重とパワーの関係は、みんな同じ法則で一直線?

実はこれ、からだのサイズをめぐる“数式の法則”で説明できてしまうのです。

ここから少し、数学要素を交えてお話します。ちなみにこのグラフと次のグラフは、わたしが作成したものです。

「筋肉が出せる力(筋力)」は「筋肉の断面積」に比例します。そして「筋肉の断面積は「体の長さの2乗(じじょう)に比例する」のに対し、「体重は体の長さの3乗(さんじょう)」に比例します。

つまり、大きくなればなるほど体重の伸びが大きくなり、「力÷体重」=相対筋力(そうたいきんりょく)は体重の -1/3 乗(マイナス3ぶんの1じょう)に従って小さくなるのです。

先に紹介したグラフが示しているように、だから小さなアリは「体重あたり」で考えるとスーパー怪力、ゾウは自分と同じ重さを持ち上げられないことになります。

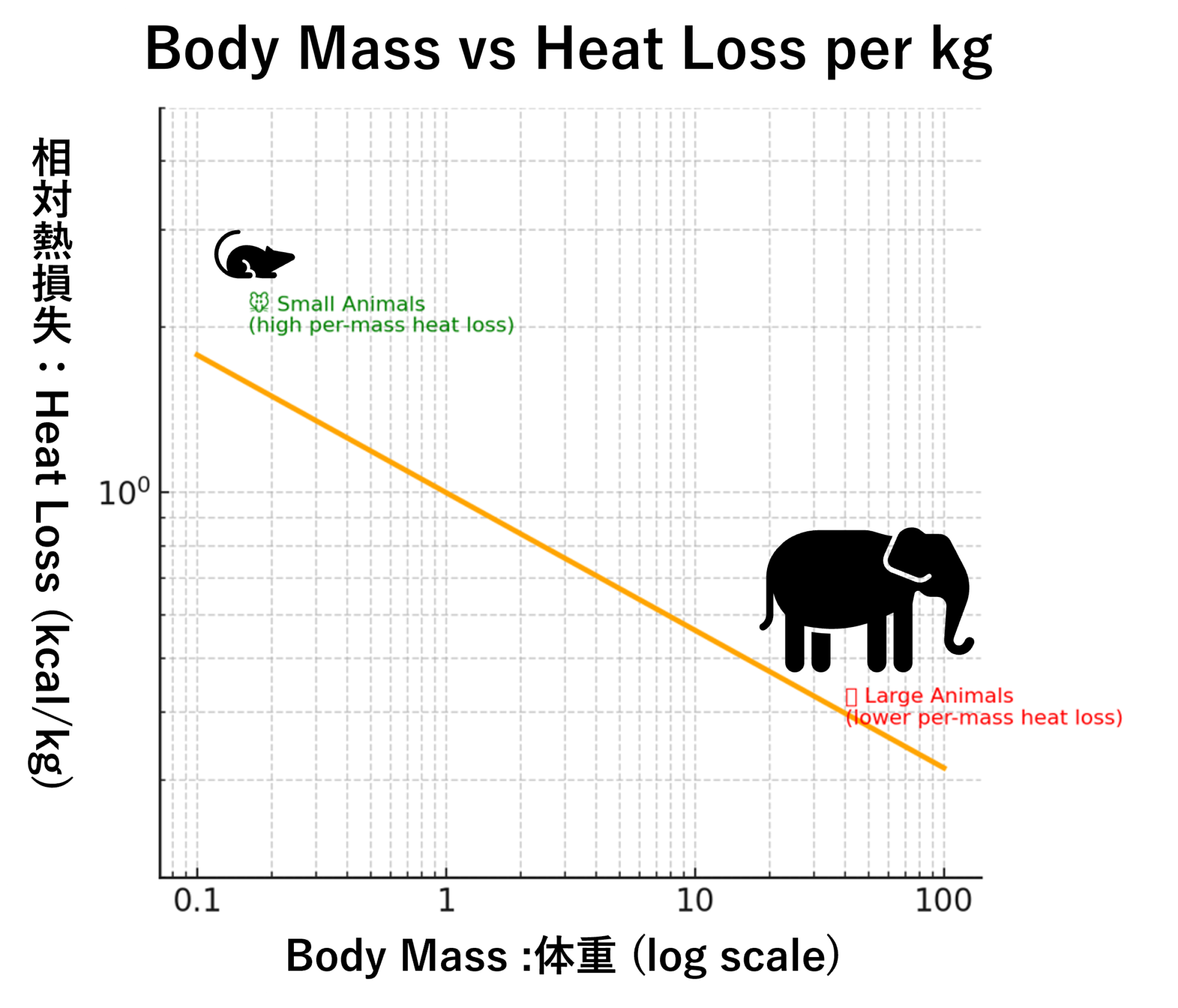

からだが大きい生き物はムダ使いをしない「省エネタイプ?」

さらにもうひとつおもしろいのは“燃費”(消費エネルギー)の話。

動物の消費エネルギーは体重の 3/4 乗(3ぶんの4じょう)に比例することが知られていて、1kgあたりにすると体重の -1/4 乗(マイナス4ぶんの1じょう)に従います。

なので体重が重くなればなるほど1kgあたりのエネルギー消費が少なくなります。

つまり、クルマで言うなら、小さなネズミはガソリンをたくさん消費するスポーツカーのように燃費が悪く、大きな牛やゾウはエネルギーを少しずつ使う、省エネのエコカータイプに例えられそうです。

最後にまとめると

小さい生き物はパワフルだけど燃費がよくなく、大きい生き物は、大きさの割にパワーは出ないけれど、省エネで無駄使いしない、ということになります。

寒さ厳しい地方にからだの大きな生き物が多くなるのはエネルギー放出を防ぐ「省エネなからだ」に進化したため、という説もあります。

アリもゾウも人間も、この“サイズの法則”にちゃんと従っているのです。

生き物のからだには、こうした数学で説明できる関係が色々と潜んでいます。あなたのからだにも様々な数式や幾何学が宿っているのです。

生き物と数学…こうして考えるとちょっとおもしろいですよね!

参考文献

1)Max Kleiber “Body size and metabolism” Hilgardia, 6(11): 315–353,1932

2)Geoffrey B. West, James H. Brown, Brian J. Enquist “A general model for the origin of allometric scaling laws in biology.” Science 276(5309): 122–126,1997

3)岩本裕之『昆虫たちのすごい筋肉 ―1秒に1000回羽ばたく虫もいる―』, 裳華房

4)ジョン・ホイットフィールド(著), 野中香方子(訳),『生き物たちは3/4が好き 多様な生物界を支配する単純な法則』化学同人,

5)小山耕平・福森香代子・八木光晴・森茂太 「生態学のスケーリング理論:クライバーの法則とフラクタル成長」『日本生態学会誌』63巻1号 91-101頁, 2013

本文ここまで